経理の求人・人材は派遣より安くて高品質の東京・大阪経理代行へ!

こんにちは、代表で税理士の古殿哲士です。

目次

1.相続・贈与とは?

(1)相続とは?

「相続」という言葉を耳にしたことはあっても、相続とは何なのか、また何をする必要があるのかをご存知ない方も多いかと思います。

相続とは一言で言うと「亡くなった方の財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。

相続をするためには様々な手続きや、相続税の申告・納付をしなければならないことがあるため、「タダでお金がもらえる!」などという安易な気持ちでいると、後々苦労することになってしまいます。

また、相続するのはお金や土地など、自分にとってプラスになるものだけではありません。例えば、亡くなった方が借金をしていた場合には、借金の返済義務など自分にとってマイナスになるものも受け継がなければなりません。

(2)贈与とは?

ここまでの説明で、相続について何となくイメージが湧いたかと思います。相続とセットで知っておきたいのが「贈与」という言葉です。

贈与とは一言で言うと「生きている間に財産に関する権利・義務をその親族に受け継ぐこと」です。その性質から「生前贈与」という言い方もします。

この贈与に関しても贈与税がかかることがありますが、制度を上手に活用すれば相続する際にかかる税金よりも納税額を減らすことも可能です。

(3)相続と贈与の違いって何?

相続と贈与の大きな違いは、2点あります。

➀1つ目は、財産を受け継ぐタイミングが生きている間なのか亡くなった後なのかという点です。

上記でも解説した通り、相続・贈与のどちらに関しても、相続税・贈与税という税金が課税される場合があり、亡くなった方の財産を丸ごと受け継ぐことができるとは限りません。

さらに言うと、相続税・贈与税の計算方法や申告方法に関する情報はインターネットや書籍で簡単に手に入りますが、内容が非常に複雑であるため、初めて相続や贈与を行う一般の方にはハードルが高いかと思います。

贈与は生きている間ならばいつでも行うことができますが、相続はある日突然発生するものです。いざという時に何をする必要があるのか、どこの役所に行けばいいのか、どのような書類が必要なのか、わからないことや不安なことも多いかと思います。

➁また、相続も贈与も、ある人が別の人に自分の財産をあげるという点は同じですが、財産を「あげる人・もらう人の意思の有無」が異なることに2点目の違いがあります。

相続では財産をあげる人が亡くなると、自動的に財産をもらう人に財産が移ります。

あげる人が「あげます」という意思表示をしていなくても、また、相続人が「もらいます」と意思表示をしていなくても、相続は成立します。「財産をもらいたくない」という場合、つまり、相続をしたくない場合は、相続放棄をしないといけません。

贈与では、基本的に生きているときに、財産をあげる人が「あげます」と意思表示をします。さらに、財産をもらう人が「もらいます」と意思表示をすることによって贈与が成立します。

贈与では、財産をもらう人の「もらいます」という意思表示が不可欠です。

そのため、意志表示できる年齢などは1つの論点になります。

例えば、20歳の方が財産をもらう場合に、「もらいます」と意思表示することはごくごく一般的にあることです。しかし、1歳の子供(赤ちゃん)が「もらいます」と意思表示することは普通に考えてあり得ませんので、結果的に贈与とはなりません。

(4)贈与の種類とは?

ここまで、贈与については生前贈与を前提にお話してきましたが、贈与にはいくつかの種類があります。

➀生前贈与(通常の贈与)

下記➁~➃でお話する贈与以外の贈与が、この生前贈与になります。「贈与」といえば、この生前贈与を指すことが一般的です。

➁定期贈与(連年贈与)

連年贈与とは毎年繰り返される贈与のことです。例えば、「100万円贈与する」という単発の贈与契約を毎年繰り返す場合などは、まさしく連年贈与になります。

定期贈与とは、一定期間、一定の給付を目的として行う贈与です。つまり、連年贈与することをあらかじめ決めている贈与を定期贈与といいます。

例えば、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与する」という契約は定期贈与です。連年贈与を10年間繰り返せば、それは定期贈与であり、10年間で1000万円の贈与をすることになります。

参考:国税庁HP「No.4402 贈与税がかかる場合」

つまり、毎年100万円ずつ10年にわたって贈与する形式をとっていたとしても、それが1,000万円の贈与をする目的であると認められた場合、1,000万円の贈与として贈与税課税されてしまうということです。

110万円以下の贈与であれば基礎控除内であるため、贈与税はかかりません。しかし、定期贈与である場合にはこのようなリスクを考える必要があります。

それでは、定期贈与と認定されないためにどのような対策ができるでしょうか?

あくまでも、事実に基づいて贈与契約書は作成されるべきですが、定期贈与と誤解されないために贈与契約書を毎年(その都度)作成すべきでしょう。そして、「毎年100万円ずつ」、「10年間にわたって」などという文言は絶対に避けるべきでしょう。贈与が始まった初年度だけ贈与契約書を作成し、毎年同額が贈与される場合、定期贈与として認定される可能性が高いです。

また、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加味して相続税課税の対象になります。贈与税の課税対象にはならないため注意が必要です。

➂負担付贈与

「マンションを贈与するので、代わりに住宅ローンを払ってほしい」、これは負担付贈与になります。つまり、財産をもらう人に一定の債務(借金など)を負担させることを条件として行う贈与が負担付贈与となります。

よって、上記の「住宅ローン」の具体例の場合、財産をあげる人はマンションを贈与する義務を負います。また、財産をもらう人も住宅ローンを負担する義務を負うことになります。

仮に、財産をもらう人が住宅ローンを支払わない場合には、財産をあげる人はこの贈与契約を解除することができます。

また、負担付贈与の場合にも贈与税は発生しますが、その計算過程がポイントになります。考え方として、負担付贈与の場合、贈与財産から負担額を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

マンションの住宅ローンを負担する場合、マンションの「価額」から住宅ローンの金額を控除した金額となります。

相続税法基本通達では、この「価額」を「売却時価」としています。つまり、その財産(マンション)を今売りに出した場合、いくらで売れるかということになります。そのため、売却時価はその時々によって金額が変わってきますし、同じ時点であってもマンションなどでは不動産業者の見積りによって幅が出てくることになります。

幅が出てくる場合、複数の不動産業者の見積りの平均値をとれば問題ないでしょう。場合によっては、ある特定の業者さんの見積価額を売却時価として使っても問題になることは少ないでしょう。

具体的に、上記の「住宅ローン」の場合、

{(マンションの売却時価-住宅ローン残高)ー基礎控除額}× 税率 ー 控除額

が贈与税額となります。

(贈与)税率については、下記の国税庁HPをご覧ください。

参考:国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

例えば、「父親名義のマンションを長男に贈与する場合、不動産鑑定士さんによって、そのマンションの売却時価が2,000万円であると鑑定されました。住宅ローンの残高は700万円です。」この場合、

{(2,000万円-700万円)-110万円 }×45%-175万円=360万5千円

結果として、このケースでは360万5千円の贈与税がかかることになります。

また、負担付贈与では、財産をあげた人にも譲渡所得税が発生する可能性があります。

上記の例で、父親が当初、マンションを購入した金額は1,000万円(=マンション購入資金は全て住宅ローンで支払った。)だったとします。父親は住宅ローンの残債でマンションを譲渡したものとして取扱うことになります。住宅ローンの残債額で売却したこととなるため、マンションの譲渡金額は700万円です。

また、マンションは当初1,000万円で取得しています。結果として、1,000万円で取得したものを700万円で売却したと考えるため以下の算式で計算します(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)。

(700万円−1,000万円)×20.42%※=0円

このケースでは、マンション取得資金よりも譲渡金額が低いため譲渡所得税は発生しません。しかし、マンション取得資金よりも譲渡金額が高い場合、譲渡所得税が発生することになります。(話を分かりやすくするため減価償却はあえて考えません。)

※譲渡所得の税率は以下の通りです。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額計算の際の税率は、所得税が15%、住民税が5%となります。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税します。

➃死因贈与

「私が死んだら、この家をあなたにあげます」これは死因贈与となります。この死因贈与は、財産をあげる人が死亡することにより効力が生じる贈与契約となります。

よく遺贈(遺言によって財産をあげる・もらう行為)と死因贈与を勘違いされる方がいらっしゃいます。死因贈与も贈与の1つですから、財産をもらう人の意思表示・承諾があってはじめて成立します。しかし、遺贈は財産をもらう人の承諾がなくても、財産をあげる人の一方的な意思表示で成立します。

そして、「死因贈与」は、相続と同じタイミング(贈与者が亡くなったとき)で発生しますので、贈与税ではなく相続税がかかります。

➄みなし贈与

税法でいう「贈与」は、民法でいう贈与よりも範囲が広く定められています。形式的には贈与していなくても贈与とみなされ、贈与税がかかる場合もあります。これを「みなし贈与」といいます。

例えば、父親から子供にマンションの名義を変更した場合、父子ともに贈与する意図がなくても、実態は父親から子供にマンションをあげたのと同じことになります。その結果、贈与税が課税されます。マンションなどの不動産の場合、その金額が大きいものとなってしまうため、財産をもらった人に対して多額の贈与税が発生してしまうリスクが高いです。

2.相続税の申告手続きについて

相続税を納める必要がある場合、税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。ここでは相続税の申告手続きについて解説していきます。

(1)相続に関する手続きの流れ

相続が発生してから相続税の申告を行うまでの流れは下記の通りです。

相続発生(故人の亡くなった日)

- 遺言書の確認

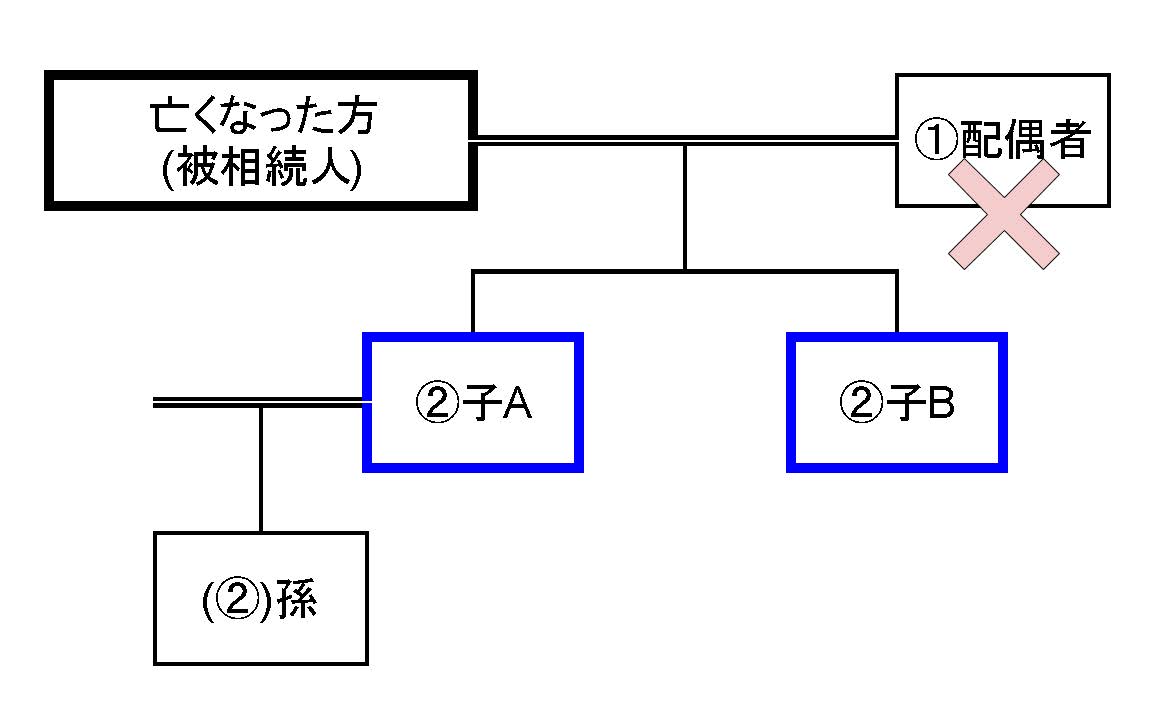

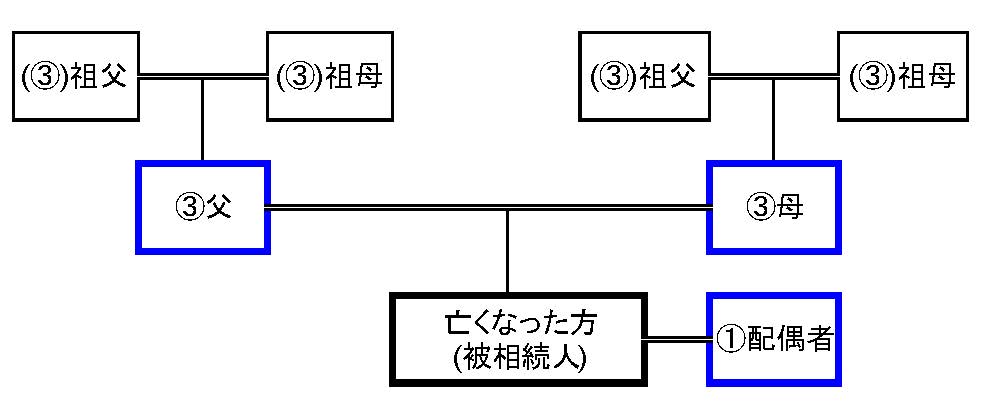

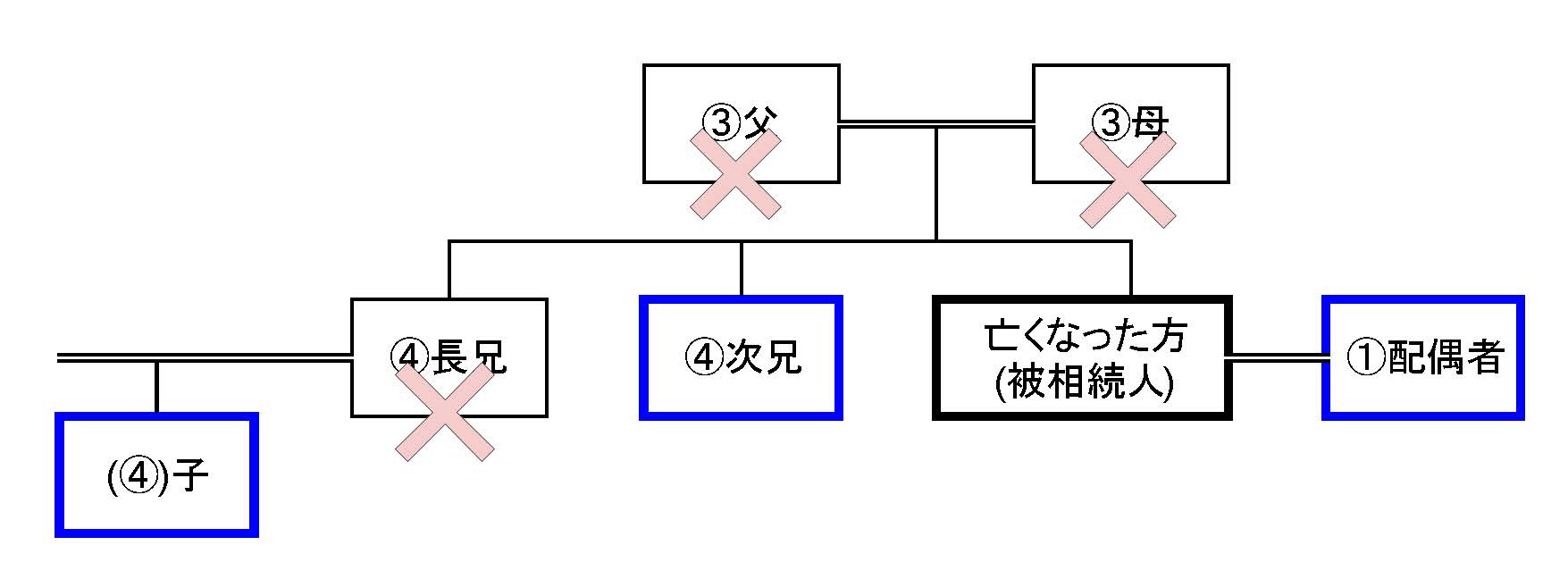

- 相続人の調査・確認

- 相続財産の把握

↓

- 遺産分割協議

↓

- 相続税計算

↓

- 遺産分割協議書作成

↓

- 遺産分割

↓

- 相続税の申告

なお、

- 相続の放棄・限定承認の選択は相続発生から3ヶ月以内

- 所得税の準確定申告は相続発生から4ヶ月以内

という決まりもありますので、ご注意ください。

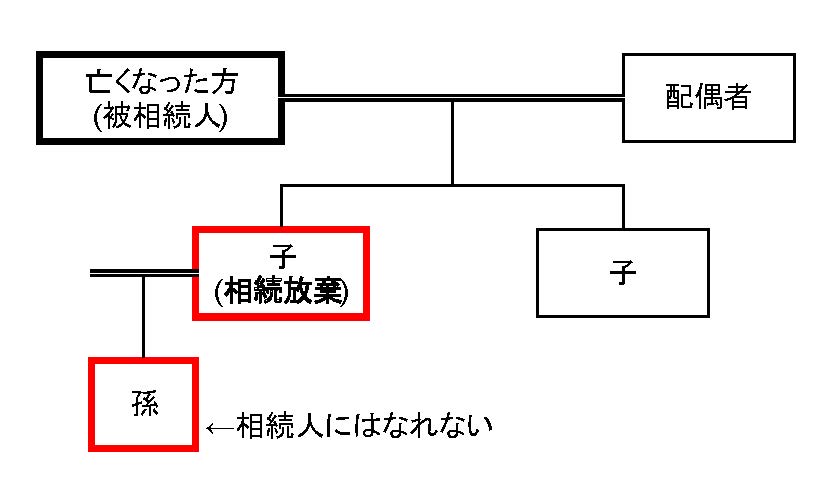

(2)相続の放棄

①相続の放棄とは?

相続の放棄とは、プラスの財産(現預金など)もマイナスの財産(借金など)も、被相続人が残した遺産の全てを受け取らないという方法のことをいいます。それでは、どんな場合に相続の放棄を選択すればいいのか確認していきましょう。

プラスの財産(現預金など)とマイナスの財産(借金など)を比べたケースにおいて、マイナスの財産のほうが明らかに多いと判断できる場合、相続の放棄は有効な手段です。もし、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、残された相続人は何もしなければその借金を全て負担する事になります。

そのため、相続の放棄という方法があります。

②相続の放棄が認められない場合はあるのか?

裁判所へ相続放棄の手続きをして申述が却下されるケースはほとんどありません。しかし、以下の➀または➁に該当する場合は単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。

なお、単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法をいいます。

- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合

- 相続の放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合

仮にこの他のケースで相続放棄が却下された場合、2週間以内に「即時抗告」を行えば高等裁判所の再審理を求めることが出来ます。却下された際はなぜ却下されたのか理由を教えてくれないケースがほとんどであるため、弁護士や税理士に相談されるのが良いでしょう。

③相続の放棄の期限

相続の放棄の期限は3ヶ月です。

民法第915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄か限定承認か単純承認を選ばないといけない」と規定しています。

④「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」とは?

相続の放棄の期限は3ヶ月ですが、被相続人が死亡した時から3ヶ月経過すると、どのような理由があっても相続の放棄はできなくなってしまうのでしょうか?

この期間のカウントは、被相続人の死亡を知らない限り開始しません。例えば、被相続人が死亡して3年後に死亡を知ったのであれば、そこから3ヶ月間は相続の放棄をすることができます。

また、被相続人に借金などのマイナスの財産があることを知らなかった場合はどのような取扱いになるでしょうか?

この場合、相続人が、「被相続人に相続財産が全くない」と信じたことにやむを得ない事由が認められる場合であれば、相続の放棄をしないことについて、正当な理由があると認められます。

よって、相続人が被相続人の借金の存在を知らなかったのであれば、死亡の事実を知っていても、相続放棄の「3ヶ月間」についてカウントが開始しません。

ただし、相続人の過失によって借金などのマイナスの財産に気づかなかった場合、相続の放棄をしなかったことについて正当な理由があると認められないおそれもあります。例えば、被相続人の自宅に債権者から督促の郵便が届いているにもかかわらず、相続人が郵便物をチェックしていなかったため3ヶ月が経過したというケースでは、相続の放棄は認められないでしょう。

よって、自分が相続人になったら被相続人の負債の状況を必ず調べるべきです。そして、もし借金などマイナスの財産があったらどのくらいの金額であるのかしっかりと調べましょう。

(3)限定承認

①限定承認とは?

「限定承認」とは、マイナスとプラスの財産が両方ともあった場合に、マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲で相続するという相続の方法です。例えば、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると判明している場合」については、明らかに相続分がマイナスになります。よって、相続の放棄を選択すべきです。

しかし、「プラスの財産が100万円、マイナスの財産が200万円以上あると推測しているが、正確な額は不明の場合」は限定承認を選択すべきでしょう。

②限定承認のタイミング

プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多いと判断できる場合は相続の放棄をすべきです。しかし、プラスとマイナスどちらが多いか不明の場合、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、相続人自身の財産で弁済する責任を負わないというものが限定承認です。

限定承認を行う場合、放棄の場合と同様に、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に

家庭裁判所に限定承認の申立てをする必要があります。

ただし、共同相続の場合は相続人全員の共同でなければ限定承認の申立てはできません。逆に言えば、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続の放棄をするのが良いでしょう。

(4)所得税の準確定申告

①準確定申告とは?

一般的に、「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの一年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行います。しかし、「準確定申告」は別に期限が定められており、被相続人が準確定申告の対象者であるかどうかの判断基準は一般的な確定申告と基本的には同じ考え方です。

ただし、被相続人の場合、本人が死亡しており申告することができません。よって、相続人が被相続人の代わりに確定申告をすることになります。これを「準確定申告」といいます。

②準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要な場合について、主要なものを下記にまとめました。被相続人が下記の➀~④にあてはまる場合、準確定申告が必要となります。準確定申告の対象者は一般的な確定申告のものと同様です。

- 個人事業主

- 給与所得と退職所得以外(副業など)の所得

- 給与の年間収入が2,000万円以上

- 同族会社の役員やその親族などで、給与の他に貸付金の利子や家賃なども受け取っていた場合

③準確定申告の期限

準確定申告については、相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

納税も同期間に行わなければなりません。遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

相続税の申告書はどこで手に入る?

税務署が相続発生(被相続人の死亡)を把握した後、申告が必要と思われる場合には申告書が送られてきます。送られてきていない場合には国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

相続税の申告書はいつまでに提出する?

相続税の申告書には提出期限は相続の開始を知った日(故人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。

相続税の申告書はどこに提出する?

被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署長に提出します。

相続税の申告書の他に必要な書類は?

相続する財産の種類や控除の有無によって、添付が必要な書類は異なります。

ここでは、特例等の適用を受けない場合に必要となる書類について解説していきます。

- マイナンバーを確認するための本人確認書類

- 身元を確認するための本人確認書類

- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本

- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

- 相続人全員の印鑑証明書

3.相続税の計算方法

平成27年にあった相続税基礎控除額の改正以降、相続税の課税対象となる方は増加しています。

国税庁の下記HPには「相続税の計算方法」について記載がありますが、専門用語が多くよく分からないというのが本音だと思います。相続税の計算は非常に複雑なものとなっているからです。

参考:国税庁HP「No.4152 相続税の計算」

そこで、今回は、相続税の計算方法の概要について解説していきます。

(1)相続税の計算方法

相続税を計算するためには下記のような手順が必要です。

①相続税の課税対象となる遺産額を計算する

税額を計算するため、個々の相続人の相続する財産のうち課税対象となる相続財産(正味の遺産額とも言います)がどの程度あるのかを確認・確定させる必要があります。

- ここでは相続人1人1人の相続する遺産額を計算している

- プラスの財産もマイナスの財産も全て含める

- 非課税となる財産も確認する

といったことに注意しましょう。

②相続税の基礎控除額を計算する

相続税には基礎控除(課税対象額を減額する制度)があります。相続する財産が基礎控除額より少ない場合には、相続税を納める必要がなくなります。

- 相続税を納める必要がなくても、申告手続きは必要なケースもある

といったことに注意しましょう。

③相続税の課税遺産総額を計算する

①②で計算した金額をもとに、相続人全員分の課税対象となる相続財産を計算します。

- ①と異なり、ここでは相続人全員分の正味の遺産額の合計金額を計算するといったことに注意しましょう。

④相続税を計算する

③で計算した相続税の課税遺産総額をもとに、相続人全員分の相続税の合計金額を計算する

- 相続税の合計金額を計算する際には

「法定相続人が法定相続分を相続した」と仮定して計算する

- 各人の相続税を計算する際には、相続税の合計金額に

「各人が実際に相続した財産が課税遺産総額に占める割合」を乗じて計算する

といったことに注意しましょう。

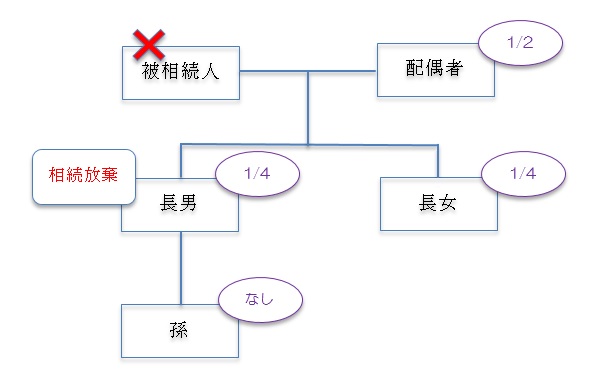

それでは、簡単な具体例を用いて実際に相続税額を算出してみましょう。

<具体例>

課税財産9,000万円/被相続人は夫。相続人は妻・長男・長女/

実際の取得割合は、妻→6/10、長男→3/10、長女→1/10である場合。

法定相続分で分けた場合の妻の相続税額

9,000万円×1/2(法定相続割合)=4,500万円

4,500万円×20%(相続税率)-200万円(控除額)=700万円

法定相続分で分けた場合の長男の相続税額

9,000万円×1/4(法定相続割合)=2,250万円

2,250万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=287万5千円

法定相続分で分けた場合の長女の相続税額

9,000万円×1/4(法定相続割合)=2,250万円

2,250万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=287万5千円

<全体の相続税額>

700万円+287万5千円+287万5千円=1,275万円

具体例における家族の場合、全体の相続税額は1,275万円になります。この1,275万円のうち、妻・長男・長女それぞれが相続税をいくらずつ払わなくてはいけないのかを計算するのが次のステップです。

妻の相続税額

1,275万円×6/10(実際の取得割合)=765万円

長男の相続税額

1,275万円×3/10(実際の取得割合)=382万5千円

長女の相続税額

1,275万円×1/10(実際の取得割合)=127万5千円

さらに、「一定の条件をみたしている場合」、ここまでで算出した各人の相続税額から金額を差し引くことができます。これを「税額控除」といいます。

国税庁のHPにおいても、各種の税額控除について詳細の記載があります。

参考:国税庁HP「相続税の計算と税額控除」

税額控除は誰でも受けられるものではなく、相続人が一定の条件をみたしている場合だけ受けることのできるものです。

また、相続人1人1人に税額控除が適用されるため、例えば、具体例における妻に配偶者控除が適用されても、長男・長女まで適用される訳ではありません。

ただし、未成年者控除・障害者控除については、対象相続人の税額から控除できなかった部分は対象相続人の扶養義務者の税額から控除することができます。

税額控除を受けるためには相続税申告が必要となりますので、まずは税額控除を受けられる相続人がいるかどうか確認することとなります。相続税の計算をする際には計算ミスが無いかはもちろんのこと、相続財産をすべて計算に含めているかどうかにも気をつけなければなりません。

4.相続は贈与よりも得をする?

よく聞く相続税対策の1つとして生前贈与が挙げられます。「1.相続と贈与とは?」でも紹介した通り、相続と生前贈与の違いは財産を受け継ぐタイミングが生きている間なのか亡くなった後なのかという点です。

相続・贈与のいずれにせよ税金が課税されますが、生前贈与は本当に相続税よりもお得になるのでしょうか?

(1)贈与税の税額について

そもそも贈与税という税金が存在している理由は「生きている間に家族に財産を譲ってしまえば相続税を払わなくて済む!」という考えの人が少なからず出てきてしまうため、そういった人々からも平等に税金を徴収するためです。

こうした考え方から、本来であれば

相続税 ≦ 贈与税

となるべきなのですが、現在は贈与税の非課税制度が設けられているため、相続よりも贈与の方が納税額を抑えることができることがあります。

(2)贈与税の非課税制度について

贈与する財産のうち、非課税扱いになるのは次のような場合です。

法人から贈与を受け取得した財産

贈与税は個人から贈与受ける場合に課税される税金であるため、法人から贈与を受けた場合には贈与税はかかりません。かわりに所得税が課税されます。

扶養義務者から生活費または教育費として取得した財産

ここでの生活費とは通常の日常生活に必要な費用、教育費とは学費・教材費・文具費などを指します。

これらには贈与税はかかりません。ただし、「生活費」「教育費」の名目で財産を受け取った後、別の目的で使用した場合には贈与税がかかります。

公益を目的とする事業に使われる財産

宗教、慈善、学術など、公益を目的とする事業に使われることが確実なものには贈与税はかかりません。

個人から受け取った香典、花輪代、お年玉、見舞い金などの財産

上記のような金品に関しては、社会通念上相当の金額であれば贈与税はかかりません。

(例えば、100万円をお年玉として受け取った場合には贈与税がかかる可能性が高くなります。)

直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、一定の要件を満たしている財産

住宅取得等資金とは、居住用の家を新築・取得・増築するための資金のことを指します。

高額なケースが多いですが、一定の要件を満たしていれば贈与税はかかりません。

直系尊属(父母・祖父母)から一括贈与を受けた教育資金のうち、一定の要件を満たしている財産

住宅取得等資金と似ていますが、例えば高校や大学の入学資金などは一定の要件を満たしていれば贈与税はかかりません。

(3)贈与は相続よりも得をする?

様々な状況やケースが考えられるため、一概に「贈与は相続よりも得をする」とは言えませんが、贈与の方が得をするケースがあることも事実です。

①贈与税の計算について

贈与税を計算する方法は、①「暦年課税方式」と②「相続時精算課税方式」の2種類から選ぶことができます。贈与税や相続税の課税の仕組みを理解すれば、税金を減らすことも可能となります。

まずは、この2つの方式を見てみましょう。

暦年課税方式とは

毎年1月1日から12月31日までの1年の間にもらった財産の合計額から贈与税を計算します。その合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に税率を乗じて贈与税額を求めます。

計算方法

(贈与財産(時価評価額)- 110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額

※贈与財産が不動産などの場合は一定の方法により時価評価額を算定します。

※相続開始3年以内に被相続人からの贈与財産がある場合、 その贈与財産は相続財産とみなされ相続税の計算対象になります。贈与税課税の対象ではありません。

贈与税率については、下記の国税庁のHPをご参考ください。

国税庁HP「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

(計算例)

- お一人から100万円の贈与があった場合

(100万円 - 基礎控除額110万円)× 10% = 0円

- お一人から600万円の贈与があった場合 (一般贈与財産)

(600万円 - 基礎控除額110万円)× 30% - 65万円 = 82万円

- 10人の方からお一人100万円ずつ合計1,000万円の贈与があった場合 (一般贈与財産)

(1,000万円 - 基礎控除額110万円)× 40% - 125万円 = 231万円

基礎控除額110万円以内の贈与ですと、税負担をすることなく財産の移転が可能となります。

また、この基礎控除額110万円は毎年利用することが可能です。仮に、相続人3人に10年間110万円ずつ贈与をすれば、110万円×3人×10年=3,300万円もの資産を税の負担をすることなく移転することが可能です。

相続時精算課税制度とは

贈与を受けたときに、一律の税率(20%)で贈与税を計算納付して、その贈与をした方が亡くなった時に相続税で精算を行う制度です。

分かりやすく言い換えると、相続時点において、贈与した財産も含めて相続税を計算し、その相続税から「支払った贈与税」をマイナスする方法です。

また、「支払う贈与税」を計算する際には、2,500万円まで特別控除の枠があるので贈与税はかかりません。そして、2,500万円の枠を超えた贈与額に対して一律の税率20%を掛けて贈与税額を計算します。

注意点として、この2,500万円の特別控除枠は、一年間あたりの枠ではなく、相続時精算課税制度を使って贈与をした累計額に対する枠となりますのでご注意ください。2,500万円に達するまでは何度でも税の負担をせずに贈与が行えることになります。

(計算例) 下記1年目から3年目まで、全て同じ贈与者から相続時精算課税制度を使って金銭の贈与を受けた。

- 1年目

1,500万円の贈与を受け取った。

(1,500万円-特別控除額2,500万円)×20%=0円

- 2年目

1,500万円の贈与を受け取った。

1年目 2年目

(1,500万円+1,500万円-特別控除額2,500万円)×20%=100万円

- 3年目

2,000万円の贈与を受け取った。

※2年目までで特別控除額を使い切っているため、前年までの贈与金額をマイナスします。

前年までの総額 3年目 前年までの総額

(3,000万円 + 2,000万円 - 3,000万円)× 20% = 400万円

ちなみに、相続時精算課税制度は誰でも利用することができるのではなく、「贈与者」は60歳以上の親又は祖父母、「受贈者」は20歳以上の子又は孫という要件があります。

また、相続時精算課税制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に変更することができませんのでご注意ください。

②相続時精算課税制度は相続税対策になる?

相続時精算課税制度は、結果的に贈与財産が相続税で清算されるので、相続税対策にはならないように見えるかもしれません。しかし、

- 「時価が上昇する財産」

- 「収益不動産など収益を生む財産」

などについては、効果を発揮します。

①「時価が上昇する財産」については、 相続時点において贈与時の時価をもって財産が評価されるため、実際の被相続人の死亡の時点よりも低い評価額で財産を移すことができます。結果的に、相続税対策となります。

②「収益不動産など収益を生む財産」については、贈与者から受贈者へ財産を早期に贈与することによって、財産から生じる家賃などを被相続人の相続財産から除外することができます。結果的に、その分相続財産を減らすことができ、相続税対策となります。

相続時精算課税制度を利用し、贈与した財産の相続税を計算する場合の時価は、相続発生時の時価ではなく、贈与した時の時価で計算することがポイントになります。つまり、相続時精算課税制度を使った相続税対策は、「財産評価のタイミングが異なること」を利用した節税対策となるわけです。

③相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度には、デメリットもあります。

- 一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻すことができない

- 年齢や対象者など要件がある

- 贈与の都度、金額に関わらず贈与税の申告が必要になる

- 相続時に小規模宅地等の特例が受けられない

などです。

(4)まとめ

相続は突然やってきます。相続税の計算は亡くなった方(被相続人)の相続発生時の財産すべてが対象となりますので、少しでも生きている間に財産を少なくすることで相続税への対策をとることは非常に有効です。

それに引きかえ、生前贈与は生きているうちに計画的に行うことができます。

これにより相続税の軽減対策が可能になります。その1つとして、相続時精算課税制度の選択が有用なこともあるでしょう。

また、暦年課税制度も毎年110万円の基礎控除額があります。毎年この基礎控除内での贈与を繰り返して行っていくことにより、相続発生時の財産を少なくすることが可能です。

また、【贈与税の非課税制度】を利用することにより、多くの財産を税の負担をすることなく次世代に移転する手もあります。

一例として、以前のコラムでもご紹介した

- 「住宅取得等資金の非課税制度」

- 「教育資金一括贈与の非課税制度」

- 「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」

などがあります。

一方で、相続税にも多くの優遇措置があります。被相続人の財産の金額や種類、また相続人の人数などによって相続税と贈与税は「どちらがお得」とは言えないのが実情です。

贈与税は相続税の補完税としての役割であり、相続税と贈与税は表裏一体のものです。「どちらがお得」ではなく、両者の仕組みを理解してトータルに試算していくことが重要になってきます。

被相続人の財産の範囲内でのみ、債務を負担して相続の承認をすることを相続の限定承認と言います。

被相続人の財産の範囲内でのみ、債務を負担して相続の承認をすることを相続の限定承認と言います。